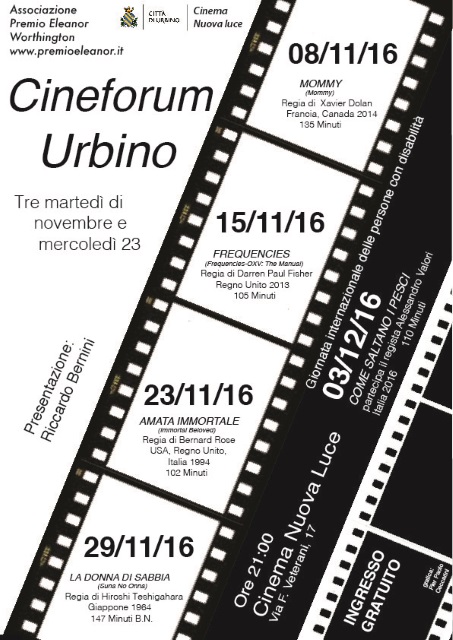

CINEFORUM NOVEMBRE 2016

Schede film

MOMMY di Xavier Dolan

di Riccardo Bernini

Il caso del film: deficit dell’attenzione oppositivo aggressivo ed iperattività

Partiamo dalla fine, ovvero, il film di Xavier Dolan è durissimo e spegne ogni speranza dello spettatore nel quadro di quello che è il rapporto madre e figlio. Detto questo la pellicola canadese rappresenta un esempio di grande cinema realista che non vuole coccolare, in alcun modo, consolare lo spettatore.

La scelta registica fondamentale del giovane Autore, classe 1989, è di seguire, e di far seguire al pubblico, la psicologia del protagonista del film: un ragazzo di nome Steve, con gravi problemi di comportamento non riesce a convivere con le rigide leggi di un istituto correzionale in cui si trova ed, in seguito ad un atto vandalico, viene espulso e torna a vivere con la madre; una donna sola che ha perso il marito e che, anche se un tempo viveva in agiatezza – grazie alle invenzioni del del consorte – ora si ritrova senza un lavoro, che nel frattempo a perso, per via dei costanti ritardi e in conseguenza del fatto che si deve occupare del figlio – una vera mina vagante –. Nella vita dei due entrano, principalmente, due personaggi centrali – che rappresentano un fattore decisivo di stress per Steve – un avvocato che corteggia, senza troppe speranze, Diane, questo il nome della madre, ed una vicina di casa di nome Kayla, una insegnante di liceo in sabbatico per via di una balbuzie compulsiva, presumibilmente procurata dalla morte prematura del figlio.

Caratteristica del film è la decisione di mantenere, per quasi tutta la sua durata, un rapporto dell’immagine di 1:1, quello che oggi, nell’era degli Smartphone, chiameremmo “modalità ritratto”, qualcosa, insomma, che costringe chi guarda a rapportarsi con un solo personaggio alla volta e rende difficili o, talvolta, impossibili le inquadrature di gruppo. Il rapporto 1:1 dell’immagine riflette il rapporto del protagonista con gli altri e verso la vita: vorrebbe vivere da solo con sua madre e, dice lui, proteggerla perché “tu sei la mia priorità”. Le cose procedono bene e Kayla si inserisce presto nella vita di Diane e Steve, anche trascurando una figlia e un marito che, pazientemente non dicono nulla, forse perché capiscono come la donna possa rivedere in Steve il figlio perduto. I rapporti che, almeno inizialmente sono difficili, si fanno sempre più stretti e Steve dice a Kayla che è davvero un’ottima insegnante: infatti lei, come la madre gli tiene testa nelle costanti corride domestiche che si devono affrontare per via del carattere violento ed istintivo del ragazzo che, se si arrabbia, perde la testa e aggredisce chiunque – madre inclusa – senza distinzione. Accanto a questi momenti di intensa collera ci sono, però, momenti di grande dolcezza in cui Steve riesce a rapportarsi con gli altri, in quel caso il regista apre l’inquadratura ed il rapporto del film e a 16:9, ovvero, inclusivo. Il picco drammatico si raggiunge quando Diane viene citata in giudizio dai genitori di un ragazzo rimasto sfigurato in seguito all’incidente provocato da Steve in quell’istituto correzionale. La somma di danaro che dovrebbero pagare è altissima ma Diane pensa di farsi aiutare dallo spasimante avvocato che accetta di buon grado a patto di una uscita insieme. Il fatto che un altro maschio si voglia imporre come sostituto del padre è inaccettabile per Steve: si viene alle mani e da questo punto in avanti è tutto uno scivolo inarrestabile verso l’inferno di un ricovero coatto – che comunque era stato lumeggiato da inizio film – anche il rapporto con i vicini si spezza, infatti ripartono e Diane resta sola con la consapevolezza di aver contraddetto se stessa quando diceva che non lo avrebbe mai fatto ricoverare.

A questo punto Steve è il vero martire della storia che – non è un caso – viene anche ritratto come un Santo che si avvia alla sua, inevitabile, passione.

Lo ripeto una volta ancora: film meraviglioso che ha il pregio di non avere modelli a cui di sia ispirato, un’opera intensa che no di lascia un attimo di respiro. Le musiche rappresentano, non solo lo stato d’animo del protagonista, ma anche il ricordo che lo lega al padre, quella sorta di orizzonte culturale che li fa vestire come Billy Idol mentre, con la madre, balla una canzone di Celine Dion congelando tutto i quegli, eterni, mai finiti, anni Ottanta-Novanta.

Frequencies (OXV – The Manual) di Paul Darren Fisher

di Riccardo Bernini

Caso del film: Anedonia, psichiatria deviata, condizionamento mentale, musicoterapia

Diciamo, fin da subito, che il film ha ambizioni altissime e che il suo terreno di ispirazione è il romanzo di Aldous Huxley The Brave New World: la scelta di un futuro prossimo aiuta l’autore nella ricerca di una maggiore credibilità nel tentativo di trattare temi tanto complessi quali l’anedonia ed il condizionamento psichiatrico.

In breve: in un futuro non lontano saremo, probabilmente tutti classificati alla nascita, sulla base delle nostre frequenze sinaptiche, chi possiede una bassa frequenza resta una persona normalmente mediocre, un normodotato, destinato ad una normale vita di lavoro e di affetti ma, ahimè, impossibilitato a diventare i prossimo Einstein; chi possiede, invece, una frequenza alta ha la fortuna di poter contribuire al progresso del mondo con il suo talento ed intelligenza ma, di contro, resta incapace di provare qualunque sentimento di empatia, compreso l’amore. Queste sono le basi che muovono tutto il film ed il presupposto di fondo tenta di rispondere alla domanda su che cosa succederebbe se una frequenza alta ed una bassa di incontrassero e, per di più, si amassero? Per la società descritta nel film – ma, certo, il regista vuole riflettere sulla situazione odierna – questo sarebbe un amore impossibile poiché per i due non esisterebbe un futuro sostenibile.

Senza addentrarci troppo in quello che è un ambito troppo tecnico, ci accontenteremo di inquadrare il film come una storia d’amore che parte dal presupposto, del resto dimostrato dalla psicoanalisi, che le sinapsi possano subire cambiamenti attraverso anni di condizionamento. Esistono, però, due tipi di condizionamento possibile: quello psichico, che deriva dal dialogo psicoanalitico e che richiede anni di terapia, e quello chimico che, al contrario è più rapido ma si porta dietro le conseguenze di poter annullare il libero arbitrio del paziente, il cui comportamento, senza volerlo, potrebbe essere influenzato dai farmaci.

Per poter spiegare al meglio ed in modo molto incisivo i suoi intenti il regista sceglie la strada del giallo fantascientifico: invece di immergere la vicenda in un contesto completamente realistico decide di rendere reali e plausibili le metafore che, normalmente usiamo per spiegare quello che ci risulterebbe inspiegabile. Il film è talmente disseminato di questi stratagemmi che sarebbe troppo lungo tentare di enumerarli tutti in questa sede. Circoscriverò il tutto alla metafora musicale, utilizzata dall’autore per illustrarci come, in verità non esiste quella differenza tra disabili e normodotati che vuole la società: attraverso la musica il potere delle frequenze o il potere del condizionamento sono annullati e la sensibilità di cui tutti siamo dotati ci consente di vivere gli affetti, i sentimenti, le passioni o i desideri in modo uguale. Il messaggio fondamentale di questa pellicola resta la convinzione che, per quanti sforzi si facciano per impedire un amore, socialmente inaccettabile, questo non può essere impedito nemmeno dalla chimica artificiale dei farmaci, perché, come dice la protagonista, rivolgendosi al ragazzo innamorato di lei: anche se adesso mi sento come prima e non provo più alcuna empatia per nessuno, non riesco a smettere di amarti”.

AMATA IMMORTALE di Bernard Rose

di Riccardo Bernini

Caso del film: Sordità, acufeni, privazione sensoriale, depressione maniacale

Il film di Rose parte da un fatto storico reale e che, ancora oggi, è oggetto di dibattito fra gli studiosi. Beethoven ha certamente avuto un grandissimo amore di cui, tuttavia, si ipotizza l’ancora ignota identità. In questa sua opera il regista ha l’ambizione di offrirci una risposta identificando in una figura precisa del film la fonte di tutti i tormenti e le gioie del compositore tedesco. In ogni caso questo aspetto non interessa direttamente questa breve recensione. Quello che più ci preme è, piuttosto, sottolineare come il film tratti in modo rispettoso e, a tratti, commovente, il declino e la rinascita di Beethoven: per chi se lo stesse domandando, già a ventotto anni il compositore cominciava a perdere l’udito da un orecchio ed era colpito da un caratteristico disturbo uditivo che si manifestava in un costante squillo dentro la sua testa: quello che oggi la medicina chiama acufene. L’origine di questa sordità progressiva, poi totale, è ancora controversa. Il film non ci dà modo di ipotizzare nulla: Beethoven è già vittima dei primi sintomi e, sin dall’inizio della pellicola, non suona più dal vivo; certo compone e si avvale delle vibrazioni che provengono dal pianoforte ma fa suonare un altro al suo posto e, chi non lo ha mai incontrato di persona, è convinto che lo sconosciuto pianista, assai poco querulo, sia proprio Beethoven che, al contrario, assiste a tutte le esecuzioni e, finché è in grado di sentire resta sempre un giudice severo. Assistiamo al declino e alla nuova ascesa di un uomo che, nonostante da tutti sia considerato finito e folle, non intende arrendersi. Rose non ci risparmia nulla, possiamo lambire, protetti dal ruolo di spettatori, persino l’incapacità del genio nel gestire gli affetti eppure essere capace di un grande e sconfinato amore che pone più in alto delle stelle – penso, ad esempio, all’amore, seppur tormentato, per il nipote Karl – ma tutto, sembra dirci il regista, è condizionato dall’atteggiamento di un uomo che si chiude sempre più al mondo per fare spazio alla musica. Il film, in effetti, ci mostra anche il triste destino del nipote, che non è in grado di rispondere alle pressanti richieste dello zio, questo sino a irrimediabili conseguenze.

Quello che interessa queste righe è il modo in cui il film mostra la lotta di Beethoven contro questo graduale, ma costante isolamento e umiliazione: chiunque conosca le opere del musicista tedesco sa bene che quelle nate dalla sua sordità sono insieme le più grandi della musica-mistica occidentale – Die Grosse Fuge, la Nona Sinfonia – opere che ancora oggi, la Grande Fuga in particolare, sono un ricettacolo d’enigmi, proprio perché avanti di anni luce rispetto al tempo che le ha viste nascere: Beethoven, incomprensibile come Michelangelo ai suoi contemporanei, certo “un pazzo che canticchia ‘na-na, na-na, na-na, na-na, na-na,na-nannana’ e dice che è una grande sinfonia”.

Ciò detto il film ha momenti in grado di scuotere lo spettatore sin nel profondo e l’intero cast dà il meglio di sé, tutti sono in parte e Gary Oldman, nel ruolo di Beethoven, risulta estremamente credibile, nel dire questo sottolineo che mi sono commosso e la mia preferenza è, forse, stata dettata da una corrispondenza d’amorosi sensi con il tormento di questo uomo troppo umano.

LA DONNA DI SABBIA di Hiroshi Teshigahara

di Riccardo Bernini

Caso del film: isteria, privazione sensoriale, nevrosi ossessiva, eretismo

La Donna di Sabbia non si potrebbe definire propriamente un film sulla disabilità, in senso stretto, non rientra nei film scritti per sensibilizzare il pubblico verso una particolare tematica. In ogni caso la protagonista, un essere misterioso, una donna metafisica, una appalesazione della sensualità e del peccato, la tentazione incarnata per il biologo coprotagonista della vicenda si potrebbe dire una disabile, in quanto non è mai uscita dal suo buco di sabbia e per lei il mondo finisce lì. Teshigahara, come sempre, però è interessato alle pieghe dell’animo umano più che a quelle della carne. Il film indaga lo stato di immobilismo fisico e psichico indotto ad una sorta di sindrome di Stoccolma che ingenera un effetto domino verso una paralisi anche fisica.

Come in altri film del regista la storia narrata non ha valore in sé stessa, il racconto delle vicende riveste una importanza relativa rispetto alle dinamiche relazionali che si vanno intrecciando. Tutto ha il sapore di quello che in Giappone si chiama Kwaidan e indica una storia di fantasmi o del terrore. Ma la cosa che rende il film un grande capolavoro è la capacità del cineasta di rendere il tutto molto credibile e, nella dimensione psicotica, ritrovare l’umanità dei personaggi. Almeno inizialmente, tutti i personaggi secondari sono come esili figure di carta e tutto si sostiene sul rapporto del coprotagonista con la misteriosa donna delle dune.

Il film è parte di una, ideale, trilogia – Kashi To Kodomo (1962), La Donna di Sabbia (1964) e Il Volto di un Altro (1966) – che potremmo definire “filosofica”, in un certo senso sull’onda del pensiero esistenzialistico che si concentra sui contenuti dell’animo umano, sulla forma dell’anima che è, notoriamente, qualcosa che il cinema non può mostrare e che è, ad esempio l’ossessione di un altro regista giapponese, Shinya Tsukamoto che, purtuttavia, estremizza la finezza della ghost story in una mutazione infinita. Nel cinema di Teshigahara la mutazione trova riposo nel volto di un altro in cui il malato si rispecchia rubando vita, a poco a poco, come un parassita. Non è un caso che il nostro autore fosse anche un biologo – proprio come il protagonista del film, e non mi sembra un caso – e che abbia fatto pochissimi film proprio perché ossessionato da quello che non si può mostrare e che solo la precisione di un microscopio e la freddezza della medicina potrebbero trovare il coraggio di indagare.

Niente come le opere di Teshigahara lascia senza una chiave risolutiva, tutto l’enigma resta chiuso all’interno delle quattro pareti di un buco di sabbia e di un appartamento angusto in cui una singolarità, un individuo, appunto, si domanda che cosa sarà di lui o di lei, la vita è un inciampo destinale, un solo devastante male di vivere o un piacere sconfinato. Ma non appena si tange il piacere si ritrova, di contro, quel dolore che paralizza e fa precipitare più a fondo tra le dune di sabbia, dune che sono mentali, steccati, schemi con cui si misura il reale e per cui si pensa sia dato una ed una sola volta per tutte ma questo è l’occhio del normodotato che guarda, poi l’indice fa cadere le tessere del domino, quello schema perfetto, dove si ritrova, una volta ancora, quell’imperfetto che è verbo di una vita intera dopo che ti resta soltanto il dopotutto.

EN

EN

IT

IT