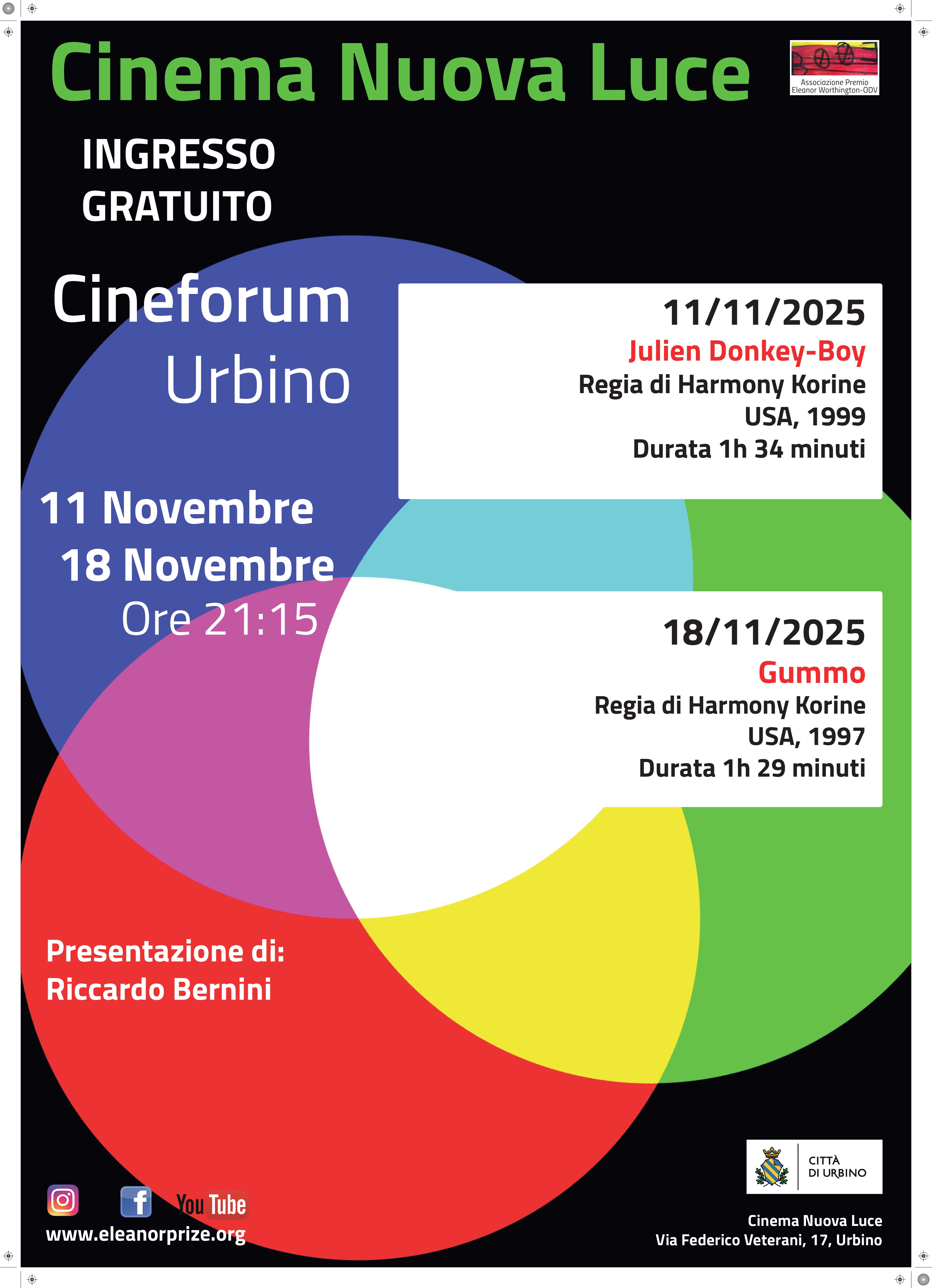

Cineforum Novembre 2025

SCHEDE FILM

Gummo (1997) di Harmony Korine

di Riccardo Bernini

Una cosmogonia della devianza

C’è un punto, in Gummo, in cui non si distingue più se ciò che vediamo sia un film o un’allucinazione sociale. È lì che si deve restare. In quel margine infetto tra la rappresentazione e l’indicibile. Harmony Korine non filma la disabilità: la dissolve. La rovescia, la deride, la reinventa come legge segreta dell’universo. E in questo rovesciamento, Gummo diventa molto più di un film: diventa una teoria. O, meglio, una cosmogonia.

Non ci sono personaggi, ma cellule. Non esiste una narrazione, ma un’infezione. Lo spettatore, in cerca di senso, si ritrova invece assediato da un cortocircuito percettivo. Quello che emerge non è la diversità rassicurante da festival o da protocollo inclusivo, ma un’intera biologia del margine, un sistema vivente che si autodefinisce in base alla sua stessa irrecuperabilità. E proprio per questo, forse, più onesto di qualsiasi allegoria benintenzionata.

Korine non fa appello alla pietà, non redime, non consola. Spinge invece lo spettatore nell’occhio stesso del proprio giudizio. E lì lo lascia. A disagio. Umiliato. Sorpreso di se stesso. Il pubblico che guarda Gummo è costretto a riconoscere che il problema non è lo scarto, ma il suo stesso bisogno di ordine. La disabilità, nel mondo visivo di questo film, non esiste più come categoria stabile: è il mondo intero a essere deviato, frantumato, bastardo.

La vera anomalia, in fondo, è l’America bianca che guarda. Quella che ancora si crede norma. Che si crede centro. Che si illude di esportare democrazia e valori mentre espelle il mostruoso da se stessa come scoria. Ma Korine la sbugiarda: in Gummo, l’America dominante è già estinta. Restano le sue rovine: camere da letto disfatte, corpi impresentabili, bambini impastati di fango, cibo e pornografia. Una società dell’handicap come nuova regola biologica, dove nessuno è sano, nessuno è salvo, nessuno è dentro.

Ciò che Gummo compie è, allora, un gesto radicale: toglie alla disabilità ogni aura vittimaria, ogni possibile recupero nel vocabolario dei buoni sentimenti, per renderla episteme. Struttura. Visione del mondo. E nell’istante in cui lo spettatore pensa “questo non è cinema”, proprio lì, Gummo mostra il suo vero volto: non come opera di rappresentazione, ma come atto di sabotaggio visivo. Non parla della differenza: la attua.

Questa è, se vogliamo, l’unica vera inclusione possibile: rovesciare la norma fino a renderla irriconoscibile, al punto che sia la norma a doversi giustificare. È l’idiota, oggi, a reggere il mondo. Ma è un idiota tragico, cosmico, terminale. Quello che Nietzsche avrebbe accolto come oltre-uomo dell’entropia, quello che Korine incarna come soggetto ultimo del post-America.

Chi guarda Gummo non esce migliore. Non esce affatto. Se ne resta dentro. Inchiodato alla propria cecità. Ed è da lì che si dovrebbe ricominciare.

JULIEN DONKEY-BOY di Harmony Korine

di Riccardo Bernini

Secondo tassello del percorso radicale iniziato con Gummo, Julien Donkey-Boy rappresenta una discesa ulteriore nel cuore opaco dell’America reietta, dove la marginalità non è più una condizione ambientale o sociale, ma un principio ontologico. Il paesaggio non è più l’Ohio devastato e semi-abitato di Gummo, ma la mente stessa del protagonista, che diventa nuovo teatro di frattura. Non è più il margine che invade il centro, ma il centro – la famiglia, la casa, la voce paterna – che si mostra già malato, già disfunzionale, già fallito. La disabilità non è più rappresentata, è incarnata. Non è un elemento esterno, ma un’irradiazione che contamina la grammatica emotiva dell’intero contesto filmico.

Harmony Korine qui rinuncia al collage delirante per spingersi verso un linguaggio ancora più disturbante, costruito sull’adesione al manifesto Dogma 95. Le regole imposte dal movimento danese – niente musiche extradiegetiche, niente luci artificiali, niente effetti speciali – diventano per Korine un alibi produttivo per sottrarre al cinema ogni seduzione, ogni artificio, ogni superficie accogliente. Julien Donkey-Boy non è un film che racconta la disabilità: è un film che la mette in scena senza estetizzarla, senza manipolarla, senza didascalizzarla. Non c’è redenzione, non c’è messaggio, non c’è pietà. La macchina da presa non consola: osserva. Ed è proprio questa osservazione muta, cruda, clinica, che trasforma il racconto in un documento perturbante.

Al centro, Julien, ragazzo schizofrenico in un contesto familiare sfibrato e afasico: un padre autoritario e crudele (interpretato da Werner Herzog), una sorella incinta, un fratello minore tra l’infantile e l’animalizzato. Ma non c’è giudizio morale. Ogni personaggio è già oltre la soglia del recupero, dentro un mondo senza mediazione dove la comunicazione è ridotta a gesti automatici, a parole rotte, a rituali privi di senso. Julien non è il “malato” della famiglia: è il punto di condensazione di un disagio che tutti condividono. Il disturbo non è nel soggetto, ma nella struttura stessa del vivere.

Il film si pone così come risposta spettrale alla favola pedagogica. Julien è un Pinocchio mai redento, un ragazzo già condannato prima ancora di mentire, già trasformato in asino prima di imparare a parlare. Ma non c’è Fata Turchina che lo salvi, nessun Geppetto che lo reclami: solo una società che, incapace di ascoltare, colpisce prima di capire. È questa la vera denuncia di Korine: l’inadeguatezza empatica come codice fondativo dell’America contemporanea. Il dolore, in Julien Donkey-Boy, non viene alfabetizzato, ma consumato come disfunzione, trattato come rumore di fondo.

Il montaggio irregolare, la qualità sgranata dell’immagine, l’uso di formati misti (Super 8, video digitale, pellicola), tutto contribuisce a sottrarre il film a qualsiasi leggibilità classica. Eppure, proprio in questa frizione formale si genera un’etica dello sguardo: non guardare per capire, ma per convivere con l’incomprensibile. Non estetizzare la ferita, ma lasciarla aperta. Non redimere il trauma, ma riconoscerne l’inscrizione irreversibile.

L’America che Korine filma è già oltre la crisi, è un corpo che ha smesso di rispondere agli stimoli. Julien non può tornare indietro, ma nessuno lo ha mai portato avanti. Il film è la cartografia di questa sospensione, dove ogni gesto è un balbettio e ogni legame una distanza.

Alla fine, Julien Donkey-Boy si configura non come un’opera da comprendere, ma da attraversare: una liturgia imperfetta della disfunzione, un requiem spogliato di musica, un’immagine ferma della frattura. Non c’è catarsi, ma resta una domanda inchiodata nel silenzio: che cos’è, davvero, una famiglia?

EN

EN

IT

IT