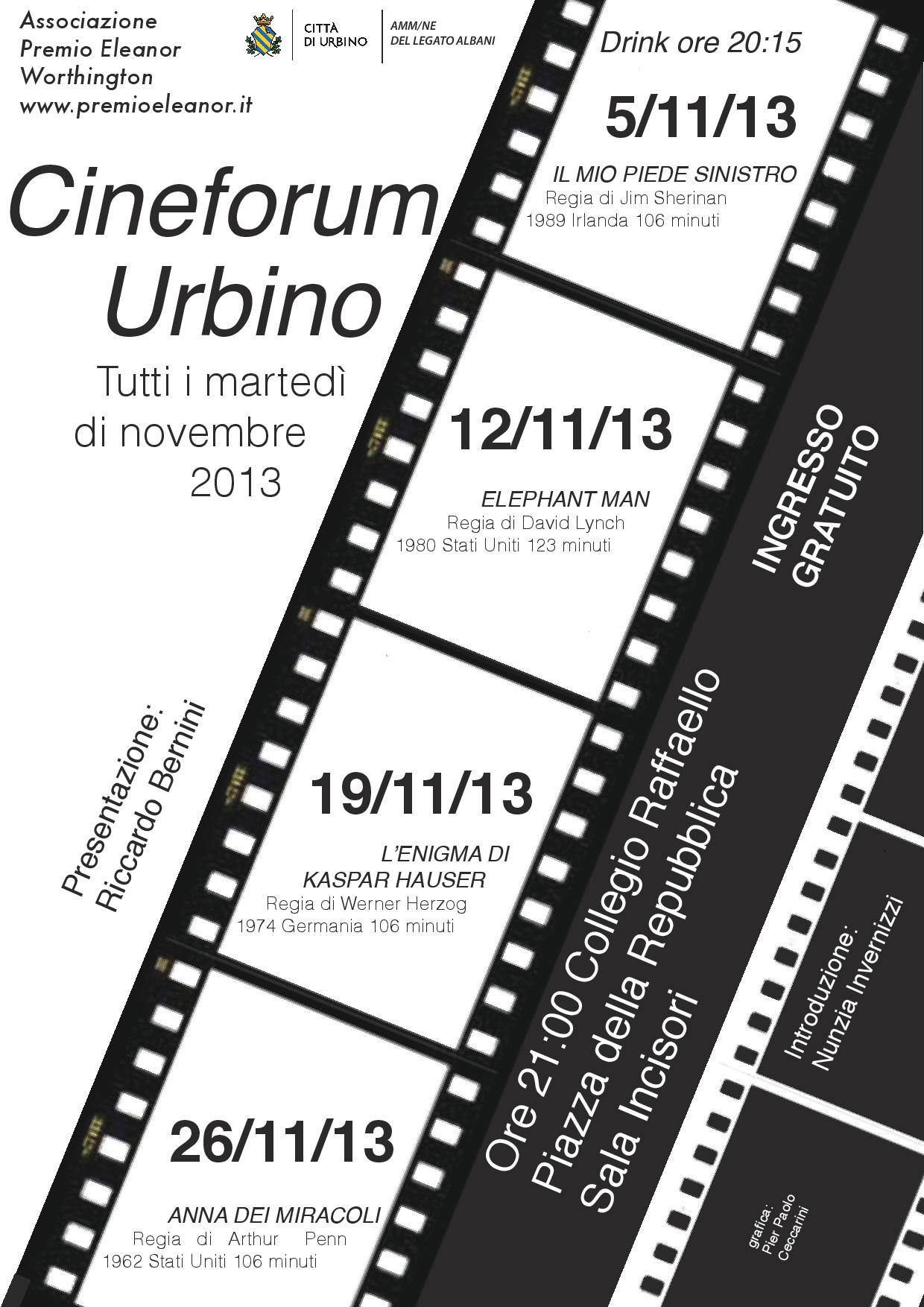

Cineforum Novembre 2013

Schede film

Il mio piede sinistro (My Left Foot: The Story of Christy Brown) di Jim Sheridan

di Riccardo Bernini

Il mio piede sinistro non è soltanto la trasposizione cinematografica delle memorie di Christy Brown: è un gesto politico che smonta la logica dello sguardo normalizzante. Brown, poeta e pittore affetto da paralisi spastica, cresce in un’Irlanda dura, apparentemente respingente, in cui perfino i legami familiari oscillano tra accoglienza e rifiuto. Per gli altri — e qui Sartre parlerebbe dell’inferno come sguardo altrui — Christy è un corpo muto, un oggetto inerte da accudire o ignorare.

Ma il film costruisce la sua rivolta silenziosa: il battere di un piede, che salva la madre in pericolo, diventa il segnale di una coscienza irriducibile, la manifestazione che la vita non è mai riducibile a deficit o menomazione. È in quell’atto minimo che il padre lo riconosce come soggetto, e che il mondo deve fare i conti con la sua presenza.

La vera tensione, però, emerge nella vita di relazione: il desiderio di amare ed essere amato, l’immaginare una moglie, un legame, una quotidianità possibile. Accanto alla forza della creazione c’è la malinconia del percepirsi come “oggetto non amabile”, come corpo difficile da sopportare, da reggere, da maneggiare. Così l’amore, a tratti, diventa tossico: uno scudo che respinge l’altro e insieme lo invoca, una corazza che protegge dalla ferita del rifiuto.

Ma dietro questo livello psichico e sociale, il film lascia intravedere un’altra verità: il corpo disabile è sempre un doppio del corpo. È un cadavere che il corpo vivente e pensante deve trasportare oltre se stesso, una zavorra e insieme un’epifania. Christy vive il suo corpo come un arto-fantasma: una parte inerte che gli appartiene e nello stesso tempo lo nega, che si muove dentro uno spazio dato ma che resta proibito, interdetto socialmente. Per la società, infatti, il disabile non è “etero dotato”: è “handicappato”, “diversamente abile”, sempre già escluso da una grammatica comune. E questa esclusione si porta dietro la forza di una colpa originaria, di un fio antico: come se il corpo difettoso fosse la traccia di un’apertura sull’ápeiron, una vertigine che divide l’umano da se stesso.

E tuttavia, dentro questo conflitto, il film mostra anche la realtà semplice ma decisiva dei fratelli, che lo trattano come se esistesse senza condizioni. Giocano con lui, lo includono, gli restituiscono quel senso elementare di appartenenza che il mondo esterno gli nega. In questo intreccio di esclusione e riconoscimento, il film dimostra che la differenza non è mai un fatto biologico, ma uno sguardo: e che la dignità, prima che nelle istituzioni, nasce sempre nello spazio minimo delle relazioni umane.

È per questo che Il mio piede sinistro trova un posto centrale in una rassegna sulla disabilità. Perché non si limita a “rappresentare” una condizione, ma la intellige: la comprende con l’anima, con un sapere che non è soltanto visivo o industriale, ma noetico, profondo, legato alla conoscenza come atto di verità. Scegliere questo film significa restituire al cinema la sua funzione più alta: sensibilizzare, non commuovere; pensare, non soltanto mostrare. Ed è appena giusto che un’opera simile diventi il cuore tematico ed emotivo di un percorso dedicato alla disabilità.

Elephant Man di David Lynch

di Riccardo Bernini

The Elephant Man è forse il film più accessibile di David Lynch, quello che lo consacra al grande pubblico dopo l’esperienza perturbante di Eraserhead. Ma dietro l’apparente linearità narrativa, il film resta lynchiano fino al midollo: anche qui il corpo è dispositivo di inquietudine, provocazione sociale, scacco allo sguardo.

La storia di Joseph Merrick — ridotto a fenomeno da baraccone per le sue deformità — affonda in una diagnosi che già al tempo era incerta e ambigua. Per anni si parlò di neurofibromatosi, ma oggi sappiamo che Merrick era affetto da una rarissima condizione genetica, la sindrome di Proteus. Una malattia che cresce come un enigma: produce ipertrofie, asimmetrie, mutazioni tessutali incontrollabili. È come se il corpo stesso, incapace di seguire una forma unica, si moltiplicasse in forme divergenti, generando un doppio mostruoso eppure sublime.

Non è casuale che Lynch scelga questa vicenda: la sindrome di Proteus sembra una maledizione divina e al tempo stesso una condanna terrena, un mistero clinico che si fa destino. Merrick diventa così una creatura bifronte, divina e mortale insieme, segno di un disordine che sfugge tanto alla scienza quanto alla morale. In questo senso, il film non racconta semplicemente la “malattia” di un uomo, ma scava nel cuore stesso dell’handicap: una condizione che obbliga lo spettatore a interrogarsi sul limite del corpo e sulla vertigine di ciò che resta inspiegabile.

Lynch trasforma Merrick in uno specchio: chi guarda non vede più soltanto la deformità, ma la misura del proprio perbenismo, la tentazione del voyeurismo, il cattivo gusto che giudica e consuma. Il bianco e nero elegiaco, la cornice vittoriana, il tono melodrammatico costruiscono un dispositivo in cui la deformità non è mai ridotta a spettacolo, né santificata come redenzione. È, piuttosto, il luogo in cui lo sguardo si infrange e deve rivelare se stesso.

Il protagonista resta, in fondo, un gentiluomo, sporcato soltanto dalla contingenza di una vita che lo ha costretto nel circo degli orrori. Qui Lynch richiama idealmente Todd Browning e il suo Freaks (1932): Merrick fugge da quella gabbia, ma anche nella società “civile” resta incompreso. Per il medico che lo accoglie (Anthony Hopkins) è insieme un uomo stimato e un caso clinico da archiviare in un medagliere. È la doppiezza dell’élite medica inglese: riconoscere senza includere, curare senza davvero accettare.

Merrick, così, diventa emblema della mutazione continua a cui la società è sottoposta. Non è il “disabile eroico” dei film che sublimano la fragilità in potere (pensiamo a Rain Man), ma la prova vivente che l’handicap è inscritto in ciascuno di noi. Lynch rifiuta ogni retorica supereroistica: il disabile non è un altro, siamo noi stessi, zoppi dentro, incapaci di vivere fino in fondo. Chi è spezzato nel corpo, paradossalmente, appare allora come il più equilibrato.

Ecco perché The Elephant Man trova posto in una rassegna sulla disabilità: non commuove, non consola, non spettacolarizza. Interroga, smonta, mostra la condizione disabile come allegoria universale. È un capitolo fondamentale perché ci costringe a capire la disabilità non come eccezione, ma come condizione originaria dell’umano.

L’enigma di Kaspar Hauser di Werner Herzog, Germania 1974

di Riccardo Bernini

L'Enigma dell'Esistenza: Un'Analisi Filosofica de "L'Enigma di Kaspar Hauser" di Werner Herzog

Introduzione

Il film "L'Enigma di Kaspar Hauser" di Werner Herzog offre un terreno fertile per l'esplorazione di questioni filosofiche fondamentali riguardanti la natura dell'essere umano, la costruzione dell'identità e il rapporto tra individuo e società. Attraverso la storia di Kaspar Hauser, Herzog ci invita a riflettere su temi che hanno occupato filosofi per secoli: la dicotomia tra natura e cultura, i limiti della conoscenza umana e il significato dell'esistenza stessa.

La Tabula Rasa ed l'Empirismo

La figura di Kaspar Hauser può essere interpretata come una rappresentazione vivente del concetto di "tabula rasa" proposto da John Locke. Cresciuto in isolamento, privo di esperienze e conoscenze del mondo esterno, Kaspar incarna l'idea di una mente vergine su cui l'esperienza deve ancora imprimere la sua marca. Questa condizione iniziale solleva interrogativi cruciali sulla natura della conoscenza:

1. In che misura la nostra comprensione del mondo è innata e quanto invece è acquisita attraverso l'esperienza?

2. Come si forma la coscienza in assenza di stimoli esterni?

3. Qual è il ruolo del linguaggio nella strutturazione del pensiero e della percezione della realtà?

Il progressivo apprendimento di Kaspar del linguaggio e delle convenzioni sociali sembra supportare la visione empirista, secondo cui la conoscenza deriva primariamente dall'esperienza sensoriale. Tuttavia, la sua capacità di sviluppare un pensiero critico e di mettere in discussione le norme sociali suggerisce l'esistenza di una facoltà razionale innata, in linea con le teorie di Kant sul a priori.

L'Autenticità e l'Esistenzialismo

La storia di Kaspar Hauser solleva questioni centrali per l'esistenzialismo. La sua condizione di "essere gettato nel mondo", per usare un'espressione di Heidegger, è particolarmente acuta e letterale. Kaspar si trova a dover costruire la propria essenza in un mondo che gli è completamente estraneo, incarnando il principio sartriano secondo cui l'esistenza precede l'essenza.

Il film ci porta a riflettere su:

1. Cosa significa essere autentici in un mondo governato da convenzioni sociali?

2. Come si può mantenere la propria integrità di fronte alle pressioni della socializzazione?

3. In che misura siamo liberi di definire noi stessi, e quanto invece siamo determinati dalle circostanze?

La lotta di Kaspar per comprendere e adattarsi al mondo, pur mantenendo una prospettiva unica e spesso critica, riflette la tensione esistenzialista tra la ricerca dell'autenticità e la necessità di esistere in un contesto sociale.

La Critica della Civiltà e il Pensiero di Rousseau

Herzog sembra evocare le idee di Rousseau sul "buon selvaggio" attraverso il personaggio di Kaspar. La sua innocenza iniziale e la sua successiva corruzione (o educazione, a seconda della prospettiva) dalla società civile sollevano interrogativi sulla natura della civiltà stessa:

1. La civiltà è un progresso o una degenerazione rispetto allo stato di natura?

2. Quali sono i costi psicologici e morali dell'integrazione sociale?

3. È possibile conciliare l'autenticità individuale con le esigenze della vita in società?

Il film suggerisce che l'educazione di Kaspar, pur ampliando le sue capacità cognitive e comunicative, comporta anche una perdita di innocenza e una forma di violenza epistemica, riecheggiando la critica di Rousseau alla società civile come fonte di disuguaglianza e alienazione.

Epistemologia e Limiti della Conoscenza

L'incapacità di Kaspar di comprendere pienamente il mondo che lo circonda, e l'incapacità della società di comprendere pienamente Kaspar, evidenziano i limiti della conoscenza umana. Questo aspetto del film richiama le riflessioni di Kant sui limiti della ragione e la distinzione tra fenomeno e noumeno:

1. Fino a che punto possiamo davvero conoscere la realtà?

2. Come influenzano le nostre categorie mentali e culturali la nostra percezione del mondo?

3. È possibile una vera comprensione tra individui con esperienze radicalmente diverse?

La figura enigmatica di Kaspar sfida le categorie convenzionali di comprensione, invitandoci a riflettere sui fondamenti stessi della nostra conoscenza e sui presupposti che diamo per scontati nella nostra interpretazione del mondo.

Conclusione

"L'Enigma di Kaspar Hauser" di Herzog si rivela non solo un'opera cinematografica di grande potenza espressiva, ma anche un vero e proprio trattato filosofico visivo. Attraverso la storia di Kaspar, il film ci invita a riconsiderare le nostre concezioni su natura e cultura, autenticità e conformismo, conoscenza e ignoranza.

In ultima analisi, l'enigma di Kaspar Hauser è l'enigma dell'esistenza umana stessa: come dare senso a un'esistenza che non abbiamo scelto, in un mondo che spesso ci appare incomprensibile e ostile? Il film non offre risposte definitive, ma ci spinge a porci domande fondamentali sulla natura della nostra esistenza e sul nostro posto nel mondo, riaffermando così il potere del cinema come mezzo di indagine filosofica.

Anna dei Miracoli (The Miracle Worker) di Arthur Penn

di Riccardo Bernini

The Miracle Worker (Anna dei Miracoli), diretto da Arthur Penn nel 1962 e tratto dalla pièce teatrale di William Gibson, è uno dei film più importanti della storia del cinema sulla disabilità. Helen Keller, da bambina, viene colpita da una febbre violenta — probabilmente meningea — che la lascia in vita ma le porta via per sempre vista e udito. All’inizio del film, dopo la lunga notte di malattia, il sollievo della guarigione si tramuta subito in vertigine: la bambina non vede e non sente più. È il momento in cui il destino sembra chiudersi, come se il buio e il silenzio diventassero una condanna definitiva.

Ma il cuore del film non è Helen in quanto tale, quanto piuttosto la figura di Annie Sullivan, la sua educatrice. Non a caso in Spagna il titolo suona El milagro de Ana Sullivan: è lei il motore drammatico ed etico. Annie si oppone al padre, alla famiglia, all’istituzione che vorrebbe conservare Helen come “bambina malata”, cieca e sorda, impermeabile al mondo. Non accetta il fatalismo della menomazione: vuole forzarla a vedere, a toccare davvero la realtà, a conquistare un linguaggio che spezzi il muro dell’isolamento.

La forza di Annie nasce dalla sua stessa esperienza. Ha perso un fratello da bambina e, rimasta sola, è stata costretta a vivere in un istituto degradato, un luogo dove le differenze venivano mescolate senza criterio: partorienti accanto a malati cronici, bambini abbandonati tra stanze invase dai topi. Un mondo di scarto e di miseria che l’ha segnata profondamente. Da lì verrà prelevata e trasferita in un istituto per ciechi, dove riceverà un’educazione e troverà la sua strada come maestra. Operata agli occhi, recupererà parzialmente la vista, ma resterà sempre sensibile alla luce. È dunque una ritornante dal buio: conosce quel mondo e sa che tornare a vedere significa dover riscrivere le forme, risagomare gli oggetti, rieducarsi al reale.

Questa sensibilità le permette di entrare nell’universo di Helen con un’energia radicale. Annie non consola, combatte. Non addestra, ma obbliga la bambina a vivere, a trovare nella lingua dei segni un varco verso il mondo. E il culmine arriva con la scena dell’acqua: quando Helen, finalmente, coglie che quel fluire è segno, simbolo, senso. In quell’istante la barriera si spezza: la bambina comprende che le cose hanno un nome e che il nome le collega al mondo. È il momento in cui il miracolo non è più divino, ma umano, inscritto nella relazione educativa.

Per chi vive una condizione di eteroabilità, Anna dei Miracoli non è soltanto un film commovente: è una rivelazione. Mostra che la differenza non è mai un destino biologico ma un linguaggio da strappare al silenzio, e che l’educazione è il gesto rivoluzionario che trasforma il buio in parola. Per questo il film occupa un posto imprescindibile in una rassegna sulla disabilità: perché rivela che ogni esistenza, per quanto chiusa, può essere riaperta dal miracolo dell’incontro educativo.

EN

EN

IT

IT